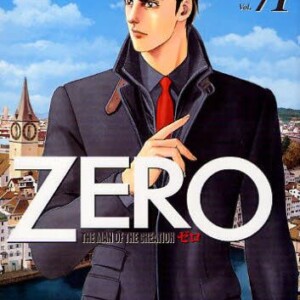

永井豪のダークサイド特集

―光と闇を内包した鬼才、その暗黒世界への旅

永井豪――この名を聞いて多くの人が思い浮かべるのは、『マジンガーZ』に代表されるスーパーロボットの勇壮な世界、

あるいは『キューティーハニー』のポップでセクシーなヒロインたちかもしれない。

だがその華やかな表層の裏には、**狂気と絶望、そして人間存在への根源的な問いを突きつける“ダークサイドの顔”**が存在する。

1945年、石川県輪島市に生まれた永井豪は、幼い頃から戦後日本の荒廃を肌で感じながら育った。

また、兄が持ち帰った貸本漫画――特に手塚治虫や白土三平の作品に影響を受け、早くから「漫画こそが自分の道だ」と決意する。

学生時代には挫折も味わいながら、漫画家としての道を諦めず、のちに石ノ森章太郎のアシスタントを経て、独立。

1967年、『目明しポリ吉』でデビューを飾った。

明るくエネルギッシュな作風で人気を集めた初期キャリアの裏で、永井の胸中には社会の矛盾、人間の愚かしさへの怒り、そして救いようのない絶望感が静かに膨らんでいった。

それが70年代に入り、一気に表出したのが“ダークサイド永井豪”の開花だった。

ここからは、そのダークサイド作品群を、発表順にピックアップして見ていこう。

1. 『魔王ダンテ』

- 発表時期: 1971年〜1972年

- 掲載誌: 『ぼくらマガジン』(講談社

悪魔を主人公に据え、善悪の概念を根底から崩壊させた異色作。

混沌としたカオスと破壊衝動を描き、後の『デビルマン』の下地となった。

未完ながら、永井豪の“暗黒世界”の扉を開いた記念碑的作品。

2. 『デビルマン』

- 発表時期: 1972年〜1973年

- 掲載誌: 『週刊少年マガジン』(講談社)

少年漫画史上最大級の衝撃作。

変身ヒーローから始まりながら、戦争・差別・集団ヒステリーを鋭く描き、人間存在そのものに絶望するまでを徹底的に突き詰めた。

3. 『ドロロン閻魔くん』

- 発表時期: 1973年〜1974年

- 掲載誌: 『週刊少年サンデー』(小学館)

一見ギャグテイストの裏に、人間の恐怖と死への不安が潜む怪作。

地獄から来た妖怪パトロール隊の少年・閻魔くんが、妖怪事件を解決する――という体裁だが、

回によってはホラー色が非常に強く、特に人間社会の闇や業(ごう)を暴き出す描写に、永井豪らしい冷徹さが滲んでいる。

ポイント:

- 明るいタッチと不気味なホラーの共存

- 児童誌ながら社会風刺的なエピソードも多数

- のちの『デビルマン』『バイオレンスジャック』に通じる、人間存在への疑念の萌芽

4. 『バイオレンスジャック』

- 発表時期: 1973年〜

- 初出掲載誌: 『週刊少年マガジン』(講談社)※以降『月刊少年ジャンプ』『プレイコミック』などにも移籍

終末世界における暴力と狂気を赤裸々に描くハードコア黙示録。

人間社会が崩壊した後、欲望と暴力に支配されるサバイバルを極限まで描ききる。

後に『デビルマン』との壮絶な繋がりが明かされ、永井豪世界の核心作品へ。

5. 『酒呑童子』

- 発表時期: 1976年〜1977年

- 掲載誌: 『週刊少年チャンピオン』(秋田書店)

日本古来の妖怪伝説をベースに、永井豪流の“救いなき暗黒世界”を描いた傑作和風ホラー。

妖怪と人間の境界を曖昧にし、人間の醜悪さを鋭く暴き出した。

◆ 永井豪ダークサイド作品に共通するテーマ

1. 善悪の崩壊と相対化

永井豪の作品では、「正義vs悪」といった単純な図式はほとんど成立しません。

たとえば『デビルマン』では、悪魔に憑かれた少年・不動明が“正義”のために戦いますが、最後には人間の側こそが残酷で、破滅を導く存在だったという驚愕の結末に至ります。

『魔王ダンテ』『バイオレンスジャック』でも同様に、主人公=絶対的な善とは限らず、むしろ世界を破壊する側に立っている可能性すらある。

永井豪はあくまで中立的な視点から、読者に「本当の悪とは何か?」を問いかけてくるのです。

2. 暴力とエロスのむき出し

彼のダーク作品には、グロテスクな暴力描写とタブー視されがちな性表現が常に同居しています。

これは単なる扇情的演出ではなく、人間が持つ“本能的な醜さ”を浮かび上がらせるための手法です。

とくに『バイオレンスジャック』ではその傾向が顕著で、文明崩壊後の世界で人間がいかに獣に戻っていくかが、生々しく描かれます。

『ドロロン閻魔くん』でも一見コミカルな絵柄の裏に、凄惨な結末を迎える話があり、そこに永井豪の異様なリアリズムが滲んでいます。

3. 終末観と世界の破滅

永井豪はしばしば、物語を“世界の終わり”で締めくくります。

代表的なのが『デビルマン』であり、また『バイオレンスジャック』のラストではその終末の意味すら塗り替えられるほどです。

この破滅願望的とも言える終末観は、現代社会への失望、あるいは再生への強烈な願望が裏打ちされているようにも感じられます。

人間の営みが最終的にどうなるのか、それを突き詰めた結果が「すべてが崩壊する」未来だった――そんな冷徹な眼差しが作品の核を成しています。

4. 人間への冷徹な視線と深い愛情

一見すると人間不信に満ちた作風ですが、決して人間そのものを完全に否定しているわけではありません。

どんなに無惨で愚かであっても、最後の一瞬まで葛藤し続けるキャラクターたちの姿からは、

“だからこそ人間は面白い”という、冷たくもあたたかいまなざしが感じられます。

永井豪は、崇高でも完全でもない人間の「どうしようもなさ」を描きながら、

それを通じて私たち自身の価値や意味を問うているのです。

この記事へのコメントはありません。